Trente-deux résident·es du Centre provisoire d’hébergement (CPH) de France terre d’asile à Saint-Lô ont participé à la réalisation d’un livre sur les émotions, mêlant photographies et témoignages. Une manière d’extérioriser leurs ressentis et de travailler à leur reconstruction.

Persécutions dans le pays d’origine, violences sur le parcours d’exil, perte de l’entourage... Les personnes exilées que France terre d’asile accompagne peuvent faire face à de nombreux traumatismes, qu’il est souvent difficile d’exprimer et dont il est complexe de se détacher.

Face à ces souvenirs douloureux et à la dureté de l’exil, elles peuvent en effet bloquer les émotions qui les traversent, souvent de manière inconsciente : il s’agit d’un mécanisme psychologique appelé réponse traumatique. Ce mécanisme de protection a pour de nombreuses personnes des impacts durables sur le système émotionnel, en anesthésiant les émotions ou en provoquant des émotions excessives par exemple.

Or, pour réguler ses émotions et se reconstruire, reconnaitre et nommer ce que l’on ressent est essentiel.

Se réapproprier ses émotions

Comment aborder les émotions avec des personnes qui peuvent avoir vécu des traumatismes importants ? C’est la réflexion au cœur du projet mené par un psychologue et une intervenante en français langue étrangère (FLE) du CPH de France terre d’asile à Saint-Lô.

Après avoir participé à des cafés-rencontres collectifs avec le psychologue du centre pour découvrir et explorer la thématique des émotions, les résident·es ont pris part à des ateliers individuels avec l’intervenante FLE afin de poser des mots sur leurs émotions et la manière dont ils et elles les perçoivent, tout en respectant leur intimité.

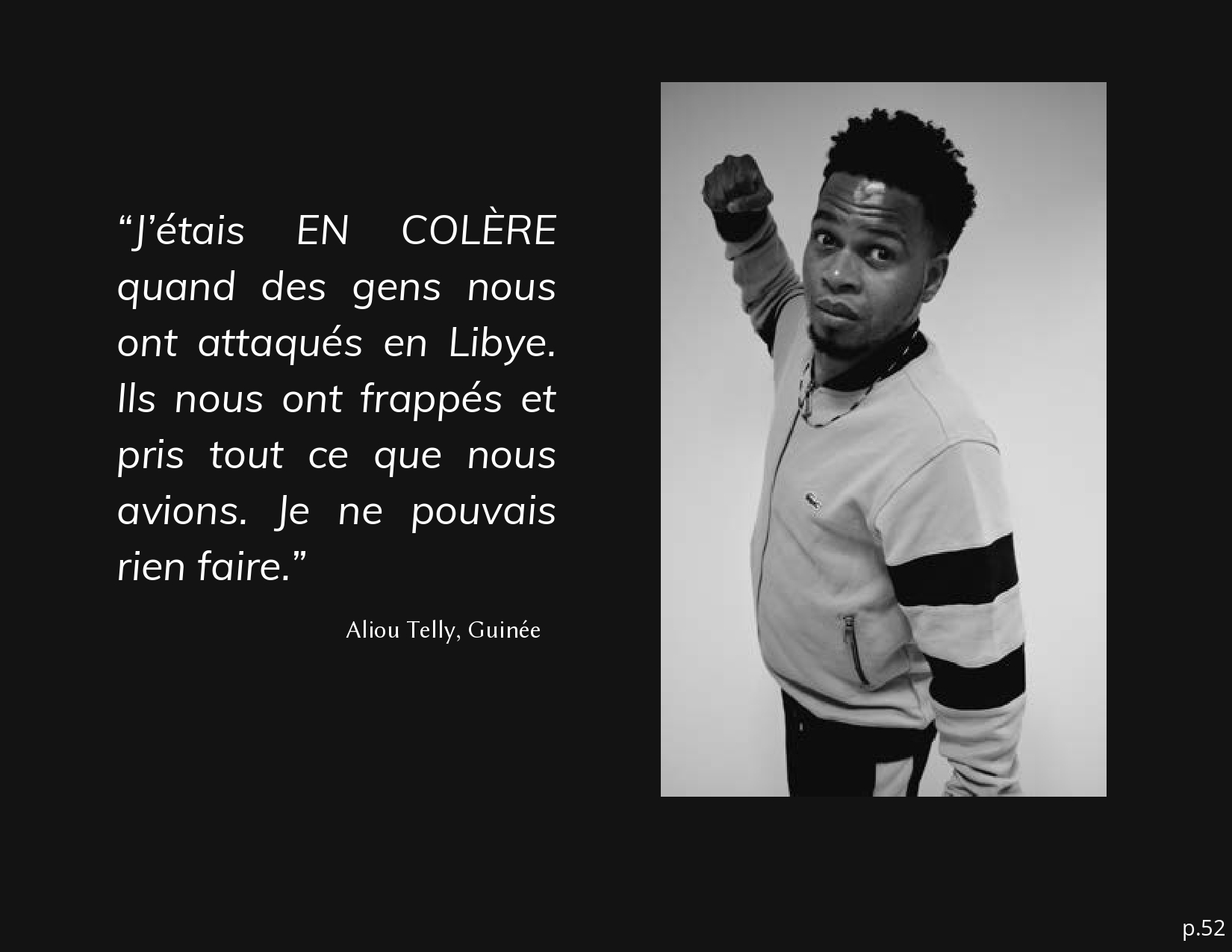

Suite aux ateliers individuels, les résident·es ont participé à des ateliers photographiques seuls ou en groupe, qui leur ont aussi permis d’exprimer différentes émotions en les interprétant face à la caméra. Un livre photo a ensuite été produit à partir de ces photos et des témoignages, ainsi qu’une exposition, présentée à l’occasion de la semaine de l’intégration. « C’est un sentiment merveilleux de pouvoir participer à l’écriture d’un livre en parlant juste de ce que je ressens », témoigne Badour qui y a participé.

L’art comme moyen d’évoquer son parcours d’exil

La démarche artistique a permis aux personnes exilées d’aborder différemment leur passé, notamment les raisons qui les ont poussé·es à fuir leur pays. Pour les encadrant·es, alterner les moyens d’expression a pu libérer la parole des participant·es à propos de leurs ressentis : « Si l’écrit devenait trop difficile, notamment à cause de la barrière de la langue, la photo prenait alors le relai et inversement ».

De nombreux·ses participant·es ont abordé la situation de leur pays d’origine : la guerre, la dictature, les violences faites aux femmes... « J’ai PEUR du bruit des bombes » témoigne par exemple Reza, originaire d’Afghanistan. Ils et elles ont aussi témoigné de la dureté du parcours migratoire et des violences subies. « Il y a beaucoup de choses qui me rendent TRISTE. Sur le bateau, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie » partage Aliou Telly, qui a rejoint la France depuis la Guinée. Certain·es ont évoqué leur nouvelle vie en France, comme Lhakchung, originaire du Tibet : « J’ai été SURPRISE parce que j’ai vu beaucoup de personnes de différents pays en France ».

Des émotions universelles

Un constat s’est rapidement dégagé au fil du projet : malgré des modes d’expression variés, les émotions vécues semblent universelles. Elles sont communes à tous·tes les participant·es malgré les différences de parcours, mais aussi aux accompagnant·es et plus largement à l’ensemble de la société.

Les difficultés à exprimer certaines émotions sont elles aussi partagées, comme l’expliquent les encadrant·es du projet : « Certaines émotions comme la joie ou la surprise ont été plus faciles à confier tandis que la colère ou la tristesse, souvent connotées négativement, ont eu tendance à être plus réprimandées et cachées, peu importe d’où l’on vient, peu importe sa culture ». Un constat qui rompt avec les discours qui prêtent à certaines nationalités certaines émotions, produisant une forme d’essentialisation.